Fachgebiet Schulter

Schultergelenkarthrose (Omarthrose) und Defektarthropathie (Cuff-Arthropathie) sind zwei häufige Formen von Schultergelenkerkrankungen. Beide führen zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen, haben jedoch unterschiedliche Ursachen und Behandlungsansätze.

Bei der klassischen Omarthrose ist, im Gegensatz zur Defektarthropathie, die Rotatorenmaschette in der Regel intakt. Bei der Defektarthropathie ist der Verschleiß des Gelenkes die Folge einer chronischen Ruptur und Insuffizienz der Rotatorenmanschette.

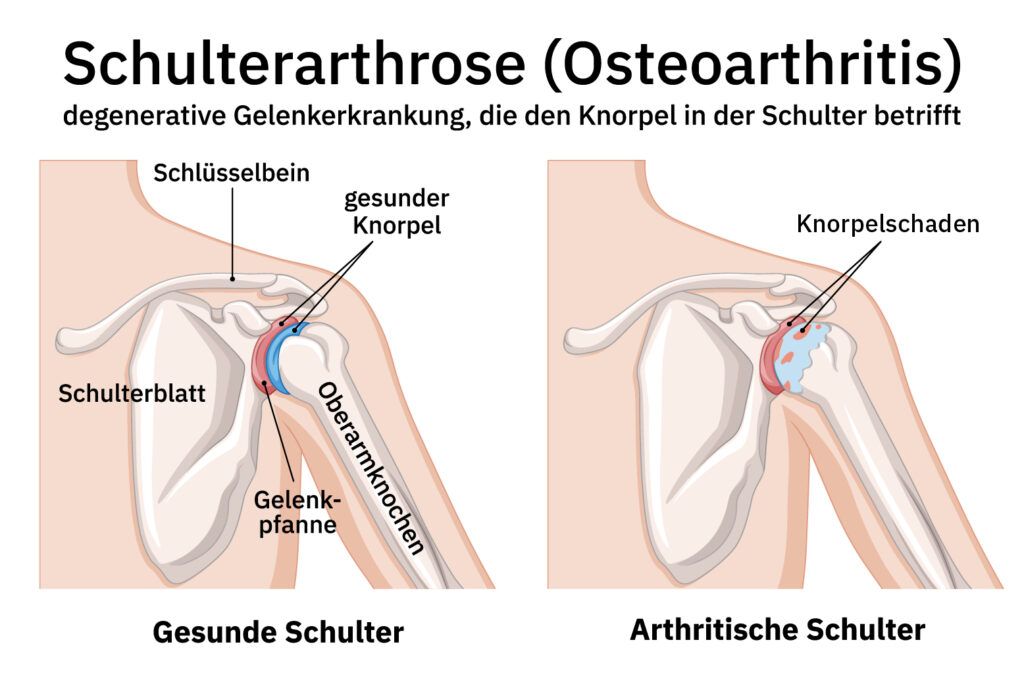

Schultergelenkarthrose, auch Omarthrose genannt, ist eine degenerative Erkrankung des Schultergelenks. Sie führt im späteren Stadium zu erheblichen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Der Einsatz einer Schulterprothese kann bei fortgeschrittener Arthrose Schmerzen lindern und die Beweglichkeit des Gelenks deutlich verbessern.

Bei der primären Omarthrose kommt es über viele Jahre hinweg zu Abnützungen des Gelenkknorpels.

Im Verlauf der Arthrose kommt es zu einer zunehmenden Abnutzung des Knorpelüberzugs an den Gelenkflächen, also am Oberarmkopf und an der Gelenkpfanne (Glenoid), wodurch Knochen auf Knochen reibt und Schmerzen sowie Bewegungseinschränkungen verursacht werden.

Menschen mit harter körperlicher Arbeit sind häufiger davon betroffen. Diese Form der Arthrose wird auch als idiopathisch bezeichnet, da hier keine andere Erkrankung oder traumatische Verletzung ursächlich ist. Risikofaktoren umfassen genetische Veranlagung, Überbelastung und Alter. Eine sekundäre Omarthrose kann durch Unfälle oder chronische Entzündungen (z.B. bei rheumatischen Erkrankungen), oder durch chronische Instabilitäten entstehen. Bei beiden Formen kommt es zu Verschleiß des Knorpels. Dieser fungiert als eine Art Gleitschicht über dem Knochen und verhindert, dass diese direkt aneinander reiben. Der Knorpel selber bindet auch Wasser, dadurch kommt es zur Druckentlastung im Gelenk. Kommt es zu Verlust des Knorpels geht diese Funktion verloren.

Primäre Omarthrose tritt häufiger bei Männern ab dem 50. Lebensjahr und bei Frauen ab dem 70. Lebensjahr auf. Im Alter zwischen 50 und 69 Jahren sind Männer sechsmal häufiger betroffen als Frauen. Ab 70 Jahren steigt die Prävalenz bei Frauen deutlich an. Bei der sekundären Omarthrose können arthrotische Veränderungen bereits in jüngeren Jahren festgestellt werden.

Die Symptome der Omarthrose umfassen Schmerzen, die zunächst bei Belastung und später auch in Ruhe auftreten. Bewegungseinschränkungen sind ebenfalls charakteristisch und können so weit fortschreiten, dass alltägliche Aktivitäten beeinträchtigt werden. In fortgeschrittenen Stadien können Schwellungen und Gelenkverformungen hinzukommen.

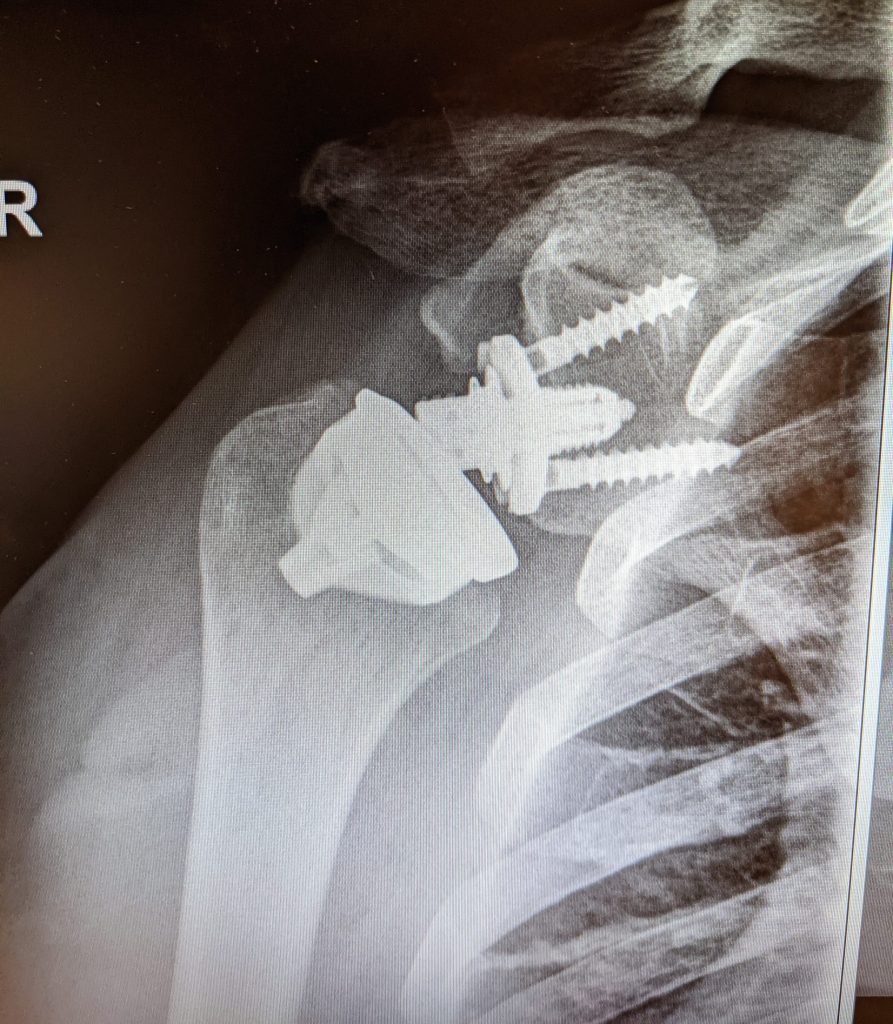

Zur Diagnose der Gelenkschäden in der Schulter wird zunächst eine ausführliche Anamnese erhoben und eine körperliche Untersuchung durchgeführt. Bildgebende Verfahren wie Röntgenaufnahmen, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) sind essenziell, um das Ausmaß der Gelenkveränderungen zu beurteilen. Mindestens zwei Röntgenaufnahmen in verschiedenen Ebenen sind notwendig, um eine umfassende Sicht auf das Schultergelenk zu erhalten. Bei hochgradigen Arthrosen kann es zu Deformierungen der Schultergelenkspfanne kommen mit teilweise asymmetrischem Abrieb. Deshalb ist eine CT -Untersuchung in solchen Fällen notwendig, um das genaue Ausmaß des Gelenkverschleißes zu beurteilen. Die Rotatorenmanschette wird im MRT genau beurteilt, diese muss nämlich bei der anatomischen Prothese (s.u.) intakt sein, damit das künstliche Gelenk gut funktionieren kann. Bei der sekundären Form der Omarthrose ist es darüber hinaus wichtig, die Ursachen zügig zu erkennen und eine effiziente Therapie der Grunderkrankung einzuleiten, um fortschreitende Knorpelschäden zu vermeiden.

Omarthrose, die degenerative Gelenkerkrankung der Schulter, erfordert eine vielseitige Behandlungsstrategie, um Schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit zu verbessern. Die Behandlungsmöglichkeiten reichen von konservativen Ansätzen bis hin zu chirurgischen Eingriffen.

Die chirurgische Behandlung der Omarthrose wird bei fortgeschrittenen Stadien in Betracht gezogen oder wenn konservative Maßnahmen nicht mehr ausreichen, um die Symptome zu lindern. Die chirurgischen Optionen umfassen:

In den letzten Jahren haben sich die Implantate deutlich weiterentwickelt, sodass bei den oben genannten Prothesentypen gewisse Komponenten der Prothese individuell gewählt werden können. Meistens können sogenannte Kurzschäfte oder sogar Schaftlose Implantate verwendet werden. Sie haben den Vorteil, dass sie knochenschonend verankert werden können. Jede Prothese wird vom mir vor Operation mittels Computerprogramm geplant.

Liegen massiv fortgeschrittene Deformierungen des Gelenkes durch die Arthrose vor, müssen speziell hergestellte Implantate, welche durch einen 3-D Drucker passgenau, für genau diesen Patienten hergestellt werden, verwendet werden. Es handelt sich somit um ein patientenspezifisches Implantat.

Eine Schulterprothesenimplantation ist ein chirurgischer Eingriff, der durchgeführt wird, um ein beschädigtes Schultergelenk durch ein künstliches Gelenk, eine sogenannte Prothese, zu ersetzen:

In der Regel 4 bis 7 Tage.

Nach einer Operation ist eine strukturierte Rehabilitation essenziell. Diese umfasst:

Die Erfolgsaussichten einer chirurgischen Behandlung hängen von mehreren Faktoren ab, darunter das Ausmaß der Schädigung, der allgemeine Gesundheitszustand des Patienten und die Einhaltung des Rehabilitationsprogramms. In vielen Fällen kann die Operation zu einer deutlichen Schmerzreduktion und Verbesserung der Schulterfunktion führen.

Die Omarthrose ist eine häufige degenerative Erkrankung des Schultergelenks, die vor allem ältere Menschen betrifft. Eine frühzeitige und präzise Diagnostik, sowie eine angepasste Therapie sind entscheidend, um die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Bei fortgeschrittener Arthrose kann eine Schulterprothese eine effektive Behandlungsoption darstellen.

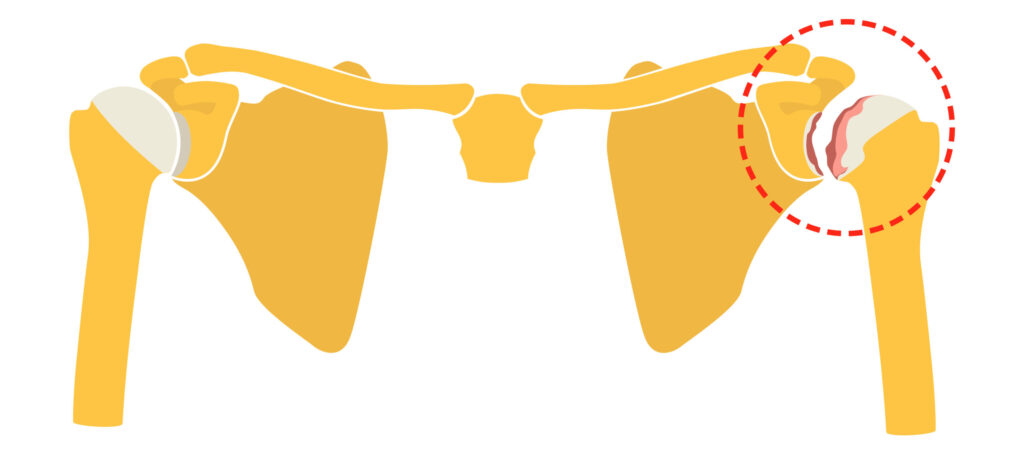

Die Defektarthropathie ist eine spezifische Form der Arthropathie, die durch degenerative Veränderungen des Gelenks und signifikante strukturelle Defekte im Bereich der Rotatorenmanschette der Schulter gekennzeichnet ist. Diese Erkrankung betrifft vor allem ältere Menschen und kann erhebliche Einschränkungen der Schulterfunktion und Lebensqualität mit sich bringen.

Die Defektarthropathie entsteht in der Regel als Folge von fortschreitenden Schäden an der Rotatorenmanschette, einer Gruppe von vier Sehnen, die die Stabilität und Funktion des Schultergelenks gewährleisten. Bei einer Defektarthropathie kommt es zu großflächigen Rissen oder sogar zum vollständigen Ausfall einer oder mehrerer Sehnen, was zu einer Dezentrierung und Instabilität des Schultergelenks führt.

Dies verursacht eine fehlerhafte Biomechanik des Gelenks. Der Oberarmkopf kann sich durch den Verlust der stabilisierenden Sehnen unkontrolliert bewegen und reibt direkt auf dem Schulterdach oder der Gelenkpfanne. Dieser abnormalen Belastung folgend kommt es zu einem raschen Verschleiß des Gelenkknorpels und zur Entstehung einer Arthrose. Der Verlust der Sehnenfunktion und die daraus resultierenden strukturellen Defekte führen zu einer weiteren Verschlechterung der Schulterfunktion und zu chronischen Schmerzen.

Die Defektarthropathie tritt oft nach einem chronischen Verlauf der Rotatorenmanschettenruptur auf, kann aber auch nach einem akuten traumatischen Ereignis entstehen, besonders bei älteren Menschen mit bereits geschwächter Sehnenqualität. Der natürliche Alterungsprozess und damit verbundene degenerative Veränderungen sind wesentliche Risikofaktoren für die Entwicklung dieser Erkrankung.

Die Symptome der Defektarthropathie sind vielfältig und beeinträchtigen das tägliche Leben der Betroffenen erheblich. Zu den typischen Beschwerden zählen:

Eine gängige Klassifikation des Schweregrades ist die nach Hamada. Die Klassifikation ist in fünf Grade unterteilt:

Die Diagnose der Defektarthropathie erfolgt durch eine Kombination aus Anamnese, klinischer Untersuchung und bildgebenden Verfahren. Die detaillierte Erfassung der Krankengeschichte ist entscheidend, um den Verlauf der Erkrankung und die Schwere der Symptome zu verstehen.

Bei der klinischen Untersuchung wird die Schulterbeweglichkeit, die Kraft der Rotatorenmanschette und das Vorliegen von Schmerzen in bestimmten Bewegungsrichtungen überprüft. Typische Tests, wie der „Lift-off-Test“ oder der „Jobe-Test“, können Hinweise auf eine Rotatorenmanschettenverletzung geben.

Zur weiteren Abklärung werden folgende bildgebende Verfahren eingesetzt:

Die Behandlung der Defektarthropathie richtet sich nach dem Schweregrad der Erkrankung, den Beschwerden und den individuellen Bedürfnissen des Patienten. Es stehen sowohl konservative als auch operative Behandlungsoptionen zur Verfügung.

Die konservative Behandlung der Defektarthropathie unterscheidet sich nicht von der der Omarthrose.

Ein wichtiger Baustein ist die Physiotherapie zum Erhalt bzw. zur Verbesserung der Beweglichkeit und Gelenkstabilisierung. Zusätzlich sollte eine medikamentöse Schmerzbehandlung mit z.B. einem NSAR (= nicht steroidale Antirheumatika) erfolgen. Injektionen mit Cortison sind ebenfalls schmerzlindernd, sollten jedoch nicht zu oft appliziert werden. Vielversprechende Wirkung hat im Anfangsstadium der Erkrankung die Injektion mit PRP/ACP.

Bei fortgeschrittener Defektarthropathie und unzureichendem Ansprechen auf konservative Maßnahmen wird häufig eine operative Behandlung in Betracht gezogen:

Die inverse Schulterprothese ist eine spezielle Form des künstlichen Schultergelenks, das bei Patienten eingesetzt wird, die an einer schweren Schulterarthrose leiden, in Kombination mit einem irreparablen Riss der Rotatorenmanschette.

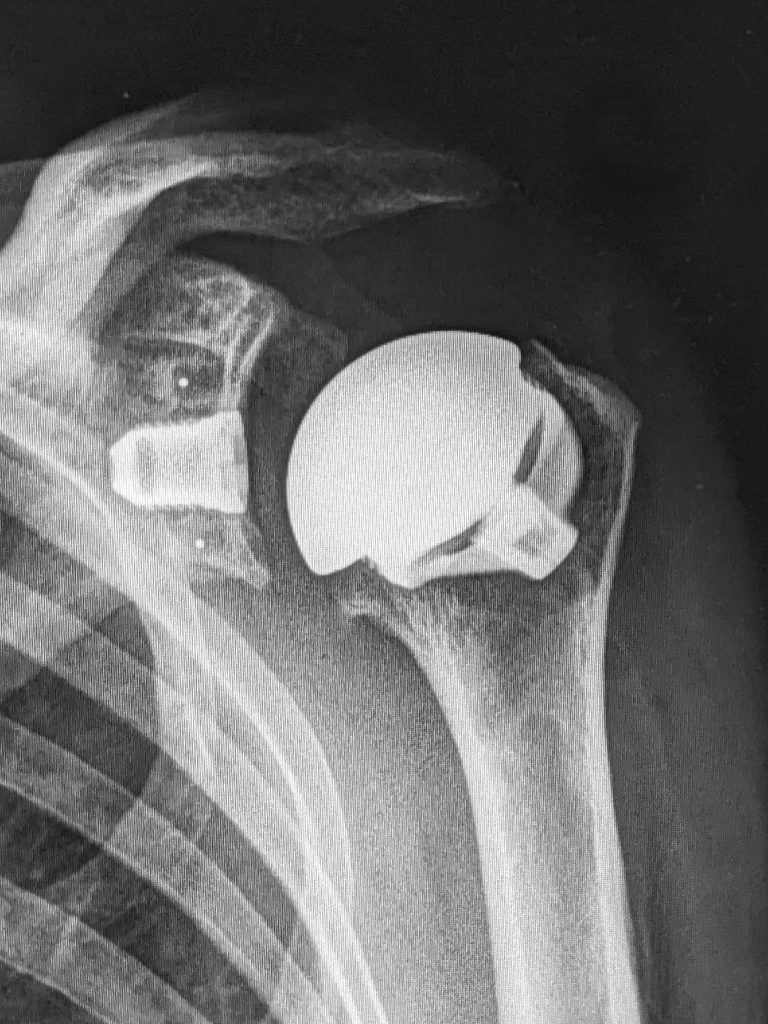

Bei einer herkömmlichen (anatomischen) Schulterprothese wird der Oberarmkopf durch eine kugelförmige Prothese ersetzt und das Schulterblatt (Glenoid) erhält eine flache Pfanne. Diese Konstruktion ahmt die natürliche Anatomie der Schulter nach.

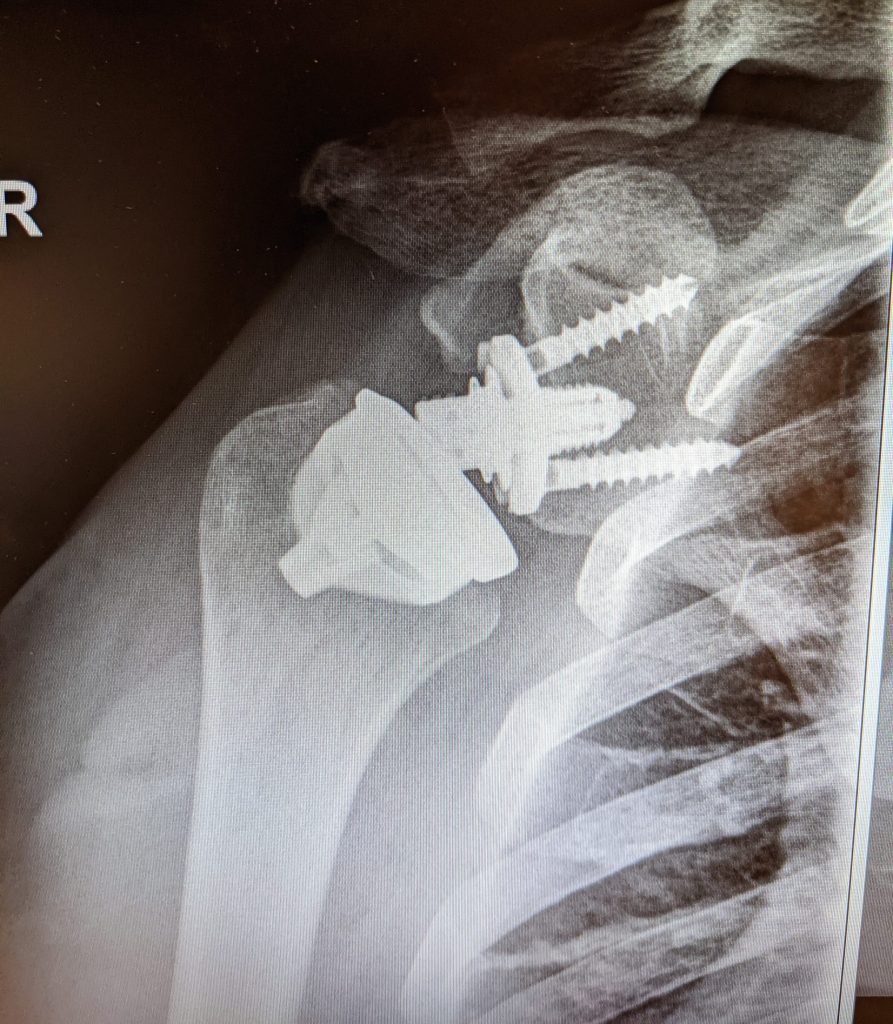

Im Gegensatz dazu wird bei einer inversen Schulterprothese die Anordnung der Prothesenteile umgekehrt. Das Schulterblatt erhält eine kugelförmige Komponente, und der Oberarmknochen wird mit einer Pfanne versehen. Dadurch wird das Gelenk „umgedreht“ – daher der Begriff „inverse“ (umgekehrte) Prothese.

Diese Umkehrung hat den Vorteil, dass sie es dem Deltamuskel (ein großer Schultermuskel) ermöglicht, die Schulterbewegung zu übernehmen. In der natürlichen Schulter wird die Bewegung hauptsächlich durch die Rotatorenmanschette gesteuert, wenn diese stark beschädigt ist, kann der Deltamuskel allein die Aufgaben nicht übernehmen. Die inverse Prothese verändert die Biomechanik der Schulter so, dass der Deltamuskel die Kontrolle übernimmt und dem Patienten wieder eine funktionelle Schulterbewegung ermöglicht.

Auch in diesen Fällen werden innovative Implantate eingesetzt. In der Regel können wie bei der anatomischen Prothese sogenannte Kurzschäfte oder sogar Schaftlose Implantate verwendet werden. Sie verankern sich knochenschonend und ohne größere Eröffnung des eigenen gesunden Knochens. Jede Prothese wird vom mir vor Operation mittels Computerprogramm geplant. Bei sehr ausgeprägten Deformierungen sind patientenspezifische Implantate notwendig, die mittels 3-D Druck speziell an die betroffene Schulter angepasst werden.

Bei weniger schweren Formen der Defektarthropathie kann ein minimalinvasiver Eingriff zur Entfernung von entzündlichem Gewebe und Knorpelresten (Debridement) oder zur Lösung von Verklebungen (Arthrolyse) helfen, die Beweglichkeit zu verbessern und Schmerzen zu reduzieren.

Die Prognose der Defektarthropathie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Ausmaß des Sehnenschadens, der Grad der Gelenkdegeneration und die gewählte Therapie. Ohne adäquate Behandlung kann es zu einer weiteren Verschlechterung der Schulterfunktion und zu chronischen Schmerzen kommen. Mit der richtigen Therapie, sei es konservativ oder operativ, lassen sich jedoch in vielen Fällen die Symptome lindern und die Funktion der Schulter verbessern.

Patienten, die sich einer operativen Behandlung unterziehen, profitieren oft von einer signifikanten Schmerzlinderung und einer Verbesserung der Lebensqualität. Die Genesung nach einer inversen Schulterprothese kann jedoch mehrere Monate dauern und erfordert eine intensive physiotherapeutische Nachbehandlung. Die Haltbarkeit der Implantate sind vergleichbar mit der von Hüft- und Knie Endoprothesen und betragen ca. 15 bis 20 Jahre.

Die Defektarthropathie ist eine komplexe und herausfordernde Erkrankung der Schulter, die durch den fortschreitenden Verlust der Rotatorenmanschette und damit verbundene strukturelle Defekte gekennzeichnet ist. Eine frühzeitige Diagnose und eine individuell abgestimmte Behandlung sind entscheidend, um die Symptome zu lindern und die Funktion der Schulter zu erhalten. Während konservative Maßnahmen bei leichten Fällen hilfreich sein können, ist bei fortgeschrittenen Erkrankungen oft eine operative Intervention erforderlich. Mit der richtigen Therapie können die meisten Patienten ihre Lebensqualität erheblich verbessern und wieder eine weitgehend schmerzfreie Schulterfunktion erlangen.

Eine Fraktur Endoprothese an der Schulter wird eingesetzt, wenn ein Bruch des Oberarmknochens (Humerus) so schwer ist, dass die Knochen nicht mehr durch herkömmliche Methoden wie Schrauben oder Platten zusammengefügt werden können. Dies kann besonders bei komplizierten oder mehrfachen Brüchen, häufig bei älteren Menschen mit Osteoporose, der Fall sein.

Bei diesem Eingriff wird das geschädigte Knochenstück durch eine künstliche Endoprothese ersetzt. Diese kann entweder nur den oberen Teil des Oberarmknochens (Humeruskopf) oder auch das Schultergelenk komplett ersetzen. Das Ziel der Operation ist es, die Beweglichkeit und Funktion der Schulter wiederherzustellen, Schmerzen zu lindern und eine schnelle Rehabilitation zu ermöglichen.

Nach dem Einsetzen der Fraktur Endoprothese ist eine gezielte Physiotherapie notwendig, um die Muskulatur zu stärken und die Beweglichkeit des Gelenks wiederherzustellen. In vielen Fällen kann durch diese Operation den Betroffenen eine gute Schulterfunktion zurückgegeben werden.