Fachgebiet Schulter

Die Schulter ist ein äußerst bewegliches Gelenk, was sie jedoch auch anfällig für Instabilitäten macht. Sie treten häufig bei sportlich aktiven Menschen sowie bei Personen mit bestimmten anatomischen oder genetischen Veranlagungen auf.

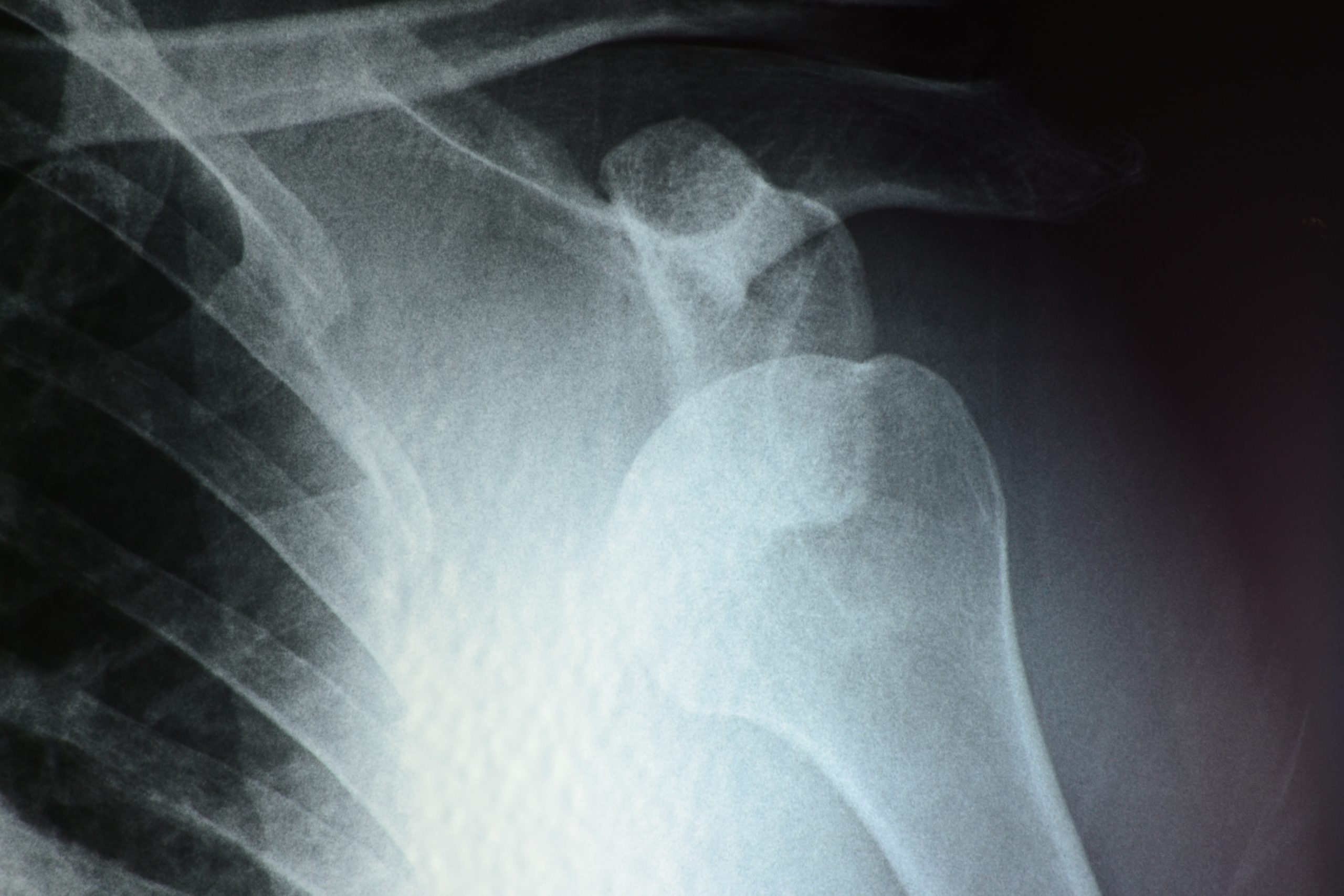

Das Gelenk besteht aus drei Hauptknochen: dem Oberarmknochen (Humerus), dem Schulterblatt (Scapula) und dem Schlüsselbein (Clavicula). Das Schultergelenk (Glenohumeralgelenk) ist ein Kugelgelenk, bei dem der Oberarmkopf in die Gelenkpfanne des Schulterblatts passt. Diese Konstruktion ermöglicht eine Vielzahl von Bewegungen, macht das Gelenk aber auch anfällig für Instabilitäten. Man spricht von Mikroinstabilitäten und Subluxationen wenn der Oberarmkopf die Schulterpfanne kurzzeitig verlässt, aber sich sofort wieder einpendelt. Eine komplette Auskugelung oder Verrenkung (Luxation) bewirkt, dass der Oberarmkopf komplett aus der Pfanne austritt, was meist sehr schmerzhaft ist. In der Regel muss eine Reposition (Einrenkung) in einer Klinik durch einen Arzt erfolgen.

Begleitverletzungen sind nicht selten im Rahmen einer Luxation und sollten nicht übersehen werden.

Um die Schulterpfanne (Glenoid) herum liegt das Labrum (die Gelenklippe), dieses bewirkt, dass der Oberarmkopf während der Bewegung zentriert in der Pfanne bleibt. Eine Schädigung des Labrums, wie sie oft bei einer Auskugelung der Schulter (Luxation) auftritt, ist ein Risikofaktor für eine verbleibende Instabilität; es können somit erneute (rezidivierende) Luxationen auftreten. Diese können in Folge aufgrund der nun vorhandenen Instabilität sogar nach Bagatellverletzungen oder sogar im Schlaf bei ungewollten Bewegungen auftreten.

Schulterinstabilitäten können verschiedene Ursachen haben. Grob handelt es sich entweder um nicht traumatische (habituelle) oder traumatische Instabilitäten. Die Luxationsrichtung ist entscheidend. Am häufigsten (ca. 90%) ist die Richtung in der der Oberarm aus der Pfanne austritt nach vorne-unten (ventro-caudal) . Seltener ist die Richtung nach hinten (posterior).

GIRD, oder Glenohumeral Internal Rotation Deficit, ist eine Einschränkung der Innenrotation der Schulter. Dies tritt häufig bei Sportlern auf, die viele Überkopfbewegungen machen, wie Baseballspieler oder Schwimmer. Zusätzlich kann der Bewegungsablauf des Schulterblattes gestört sein (=Skapuladyskinesie).

Die Behandlung erfolgt primär konservativ. Nur selten sind operative Maßnahmen notwendig. Ein striktes Therapieschema wird eingeleitet, mit dem Ziel die Verkürzungen zu lösen, Stabilität herzustellen und die abnorme Bewegung des Schulterblattes rückgängig zu machen.

Die Symptome einer Schulterinstabilität können unterschiedlich sein, umfassen jedoch häufig:

Prinzipiell gilt, wenn eine Person eine Luxation (Ausrenkung) des Schultergelenkes hatte, besteht ein bleibendes Risiko für erneut auftretende Instabilitäten.

Wie in der Einleitung erwähnt, tritt häufig eine Verletzung der Gelenklippe (Labrum) auf. Bei der Luxation wird begleitend das Labrum der Gelenkpfanne an der betroffenen Stelle verletzt, meistens vorne-unten (= klassische Luxation), seltener hinten (= hintere Luxation). Das intakte Labrum ist für die Stabilität der Schulter essentiell. Besonders jüngere Patienten und Patientinnen sind von Labrumläsionen im Rahmen einer Schulterluxation betroffen.

Bei einer Luxation, kann es auftreten, dass zusätzlich ein Stück vom Knochen der Gelenkpfanne abbricht. Meist handelt es sich um ein oder mehrere kleine Fragmente. Es entsteht somit ein knöcherner Defekt am Glenoid (Gelenkpfanne). Je nach Größe dieses Defektes, kann es entscheidend sein, welche Art der Operation man wählt. Ist die Defektgröße ≥ 20%, dann reicht eine reine Weichteil-Operation nicht aus. Es muss zusätzlich Knochen an den fehlenden Rand der Pfanne hinzugefügt werden, da ansonsten die Instabilität, mit wiederkehrenden Ausrenkungen, nicht behoben werden kann.

Zusätzlich tritt häufig eine Hill-Sachs-Delle oder Hill-Sachs-Defekt auf, dies ist eine Impressionsfraktur hinten am Humeruskopf, bedingt durch den Kontakt mit der Schulterpfanne zum Zeitpunkt, wo der Oberarm vorne aus der Pfanne austritt.

In Falle einer hinteren Schulterluxation kann es zu einer Reverse Hill-Sachs-Delle kommen, hier kommt es vorne am Oberarmkopf zu einer Impressionsfraktur und Eindellung.

Je nach Größe der Hill-Sachs-Delle besteht ein erhöhtes Risiko einer erneuten Luxation, da bei der Bewegung des Oberarmkopfes, diese Delle als Hypomochlion wirken kann und in Folge der Kopf aus der Pfanne gehebelt wird. Man nennt dies „Engaging Hill-Sachs-Delle“.

Eine mögliche Begleitverletzung bei einer Schulterluxation ist eine Verletzung der Rotatorenmanschette. Eine oder mehrere Sehnen können dabei reißen. Betroffene sind meist über 40 Jahre alt, bei jüngeren kommt es eher zu einer Labrumverletzung. Mehr dazu bei Rotatorenmanschettenrupturen.

Im Rahmen der Luxation können auch Verletzungen der langen Bizepssehne mit/oder Pulley/SLAP Läsionen auftreten.

Die Diagnose einer Schulterinstabilität erfolgt durch eine Kombination aus:

Die Behandlung von Schulterinstabilitäten kann konservativ oder operativ sein, abhängig von der Schwere der Instabilität und den individuellen Bedürfnissen des Patienten.

Minimalinvasive Verfahren zur Reparatur beschädigter Strukturen. Siehe wie läuft Arthroskopie ab.

In der Regel sind 3 Portale an der Schulter ausreichend, mit 3 kleinen Schnitten an der Haut von ungefähr 1cm Länge. Das abgerissene Labrum wird wieder an den Pfannenrand angeheftet. Dabei wird auch die vordere Kapsel gerafft. Ähnlich wie bei der Rotatorenmanschettennaht werden spezielle Anker in den Knochen gebracht, und mit den Fäden das Gewebe gefasst. Die Anker sind kleiner als bei der Rotatorenmanschette und in der Regel knotenlos. Kunststoffanker und All-Suture-Anker kommen zur Anwendung.

Lieg eine große knöcherne Impression im Knochen des Oberarmkopfes vor, kann es sinnvoll sein diese Lücke zu schließen. Damit wird verhindert, dass ein Hypomochlion entsteht, dass zu einer Luxation des Kopfes aus der Pfanne führt.

Es werden 1-2 Anker im Rahmen der Arthroskopie in den Defekt eingeführt und ein Teil der Infraspinatussehne in die Lücke eingenäht. Dadurch wird die Delle gefüllt und die Chance des Einhackens mit folgender Luxation verringert.

In schweren Fällen mit Glenoiddefekten kann eine offene Operation notwendig sein. Das Ziel dabei ist es, die ursprüngliche Breite der Pfanne wiederherzustellen.

Die Laterjet-Operation ist ein chirurgischer Eingriff zur Stabilisierung der Schulter, insbesondere bei wiederholten Schulterverrenkungen. Meist ist ein knöcherner Defekt vorliegend.

Weitere Indikationen sind fehlgeschlagene Bankart Operationen, bei denen die Instabilität nach der arthroskopischen Stabilisierung bestehen bleibt.

Die Operation nach Latarjet soll die Schulter stabiler machen und verhindern, dass sie wieder auskugelt. Sie erfolgt in der Regel offen über einen Hautschnitt.

Der Coracoidfortsatz (Rabenschnabelfortsatz),ein kleiner knöcherner Vorsprung, wird während der OP von seinem Ursprung am Schulterblatt abgesägt. Nach Entsprechender Vorbereitung wird das Knochenstück zusammen mit den daran befestigten Sehnen an die Defektstelle vorne an der Schulterpfanne fixiert. Dies geschieht in der Regel mit 2 Schrauben. Durch die Vergrößerung der Pfannenfläche wird die Stabilität wiederhergestellt. Die mittransferierten Sehnen dienen als zusätzlicher Stabilisierungsfaktor (Schlingeneffekt).

Dieses Verfahren kann offen oder arthroskopisch-assistiert durchgeführt werden. Die Indikation ähnelt der Latarjet OP.

Nach demselben Prinzip wird Knochen an die fehlende Stelle am Glenoid angelagert, um die Fläche zu vergrößern und um weitere Verrenkungen der Schulter zu verhindern.

Diesmal wird als Transplantat ein Knochenblock aus einer anderen Region, in der Regel aus dem eigenem Beckenkamm entnommen, vorbereitet und anschließend angeschraubt bzw. angeheftet. Der Schlingeneffekt fehlt im Gegensatz zur OP nach Latarjet.

Postoperative Physiotherapie: Ein individuell angepasster Rehabilitationsplan, der Physiotherapie und allmähliche Rückkehr zu normalen Aktivitäten beinhaltet, ist entscheidend für die Wiederherstellung der Schulterfunktion.

Nach der Operation wird der betroffene Arm in einem speziellen Schulterverband gelagert. Ein Physiotherapieplan wird dem Patienten mitgegeben, damit nahtlos eine ambulante Physiotherapie nach der Operation erfolgen kann. Kontaktsportarten sowie Wurfsportarten sollten nach einer Stabilisierungs-OP für 6 Monate vermieden werden.

Zur Vorbeugung von Schulterinstabilitäten können folgende Maßnahmen beitragen: